规划内容

1. 城市风貌控制和引导规划

1) 相关基础研究

根据城市的历史文化遗存、现状建设情况和所处的自然环境特征,分别对城市空间景观的演变历程、现状格局、影响因素和存在的问题等进行专题研究,为开展城市生态人文风貌规划提供科学的依据。

2) 城市生态人文风貌要素分析

通过对城市的山水格局,特色景观,城市肌理,风景名胜,公共空间,文物古迹,标志性建筑界的等要素进行分析,整理和梳理生态人文风貌要素,为进一步开展城市生态人文风貌规划提供科学的依据。

3) 生态人文风貌定位与技术路线

通过分析空间形态特征及重要特色资源,发掘、提炼城市的空间景观要素和总体生态人文风貌特色,制定城镇生态人文风貌特色延续和发展的目标,提出优化城市空间景观的基本思路,拟定展开生态人文风貌规划的技术路线和策略和措施等。

4) 空间景观结构布局

结合城市自然环境、历史文化和城镇功能发展的需要进行生态人文风貌分区,确定城市空间景观的总体形态、布局结构以及各生态人文风貌区的总体形象特征,明确需要控制的轮廓线、景观轴和主要节点,提出相应的控制目标或优化要求。

5) 生态人文风貌区控制规划

明确实现各生态人文风貌区形象特征的途径,提出打造空间景观需要控制的对象和相应的控制要求,确定本区建筑整体色彩基调、造型与高度控制原则,对不同类型的城市功能建筑进行色调细分,提出相应的建(构)筑物风格、造型和色彩设计指引。

6) 确定和规划城市生态人文风貌圈

城市生态人文风貌圈在空间形态上领域感较弱,其主要包括两个层次的内容:一是区域范围内基于地理圈概念演变而来的松散的空间,城市群中几者之间实际的空间联系往往较小,但具有类似的生态人文风貌构成。例如江浙地区的江南水乡生态人文风貌圈,在这一生态人文风貌圈中,多个生态人文风貌特征相似的地理区域构成了一个具有相似生态人文风貌的圈层。二是城市内部由于高架路、环形古城墙或护城河等环形圈串连相关生态人文风貌要素所构成的生态人文风貌空间结构。

7) 确定和规划城市生态人文风貌区

现代城市生态人文风貌的载体在空间上的范围越来越小,历史上那种整座城市具有统一生态人文风貌的情形已不复存在,城市文化的多元化使城市生态人文风貌的基本构成更多落到了城市分区的范畴内,因此城市生态人文风貌区是形成现代城市生态人文风貌的最基本的空间载体。

8) 确定和规划城市生态人文风貌带

城市生态人文风貌带是形成城市生态人文风貌空间特色不可或缺的形式。城市中道路、河流等空间元素的存在使得许多城市的生态人文风貌带往往最具有代表性,成为城市最有特色的生态人文风貌区域所在。最典型的例子是上海滩沿江生态人文风貌带,它已经成为上海的象征。生态人文风貌带与生态人文风貌区的区别在于形式上其水平方同上横向与纵向尺度相差较大。

9) 确定和规划城市生态人文风貌核

城市生态人文风貌核在空间形态上与生态人文风貌带的区别不大,但尺度小得多。

核字在一定程度上反映了该空间结构的生态人文风貌要素在构成上更加紧凑,在文化内涵的指代上具有更高的效率,是对城市生态人文风貌特征构成的一种浓缩后的集中体现,在城市空间中往往表现为城市广场或具有标志性的城市建筑物。

10) 确定和规划城市生态人文风貌符号

城市生态人文风貌符号指在城市生态人文风貌构成中多次反复出现的并且是重要组成部分的要素。比如在传统生态人文风貌城市中,众多的传统建筑屋顶在空间上的多次重复,构成了城市第五立面的壮丽景观,这些显然是城市重要的生态人文风貌符号。城市生态人文风貌载体的形成依赖于多种生态人文风貌符号的存在与高度统一。

11) 景观视廊与廊道控制规划

根据空间景观布局的总体要求,控制城市主要地段竖向轮廓线的形象与特征,组织城市眺望系统,安排景观视廊,明确城市主要道路、河流等重要景观廊道的控制要求。

12) 城市空间轮廓线控制(天际线)

通过对各片区及建筑高度进行控制,引导构建有序的城市建筑高度分区,形成良好的城市景观环境和城市空间轮廓线(天际线),构建城市眺望体系,使城市整体和谐,地标突出,起伏有致,形成有韵律的高层分布。

13) 城市建筑形象与类型分析

标示并分析有文脉和生态人文风貌意义的各类建筑的建设年代、高度、风格特征、功能用途和结构类型等相关情况。提出城市不同区位的建筑主要的元素导引,以及建筑的形态、色彩、材质、节点等,

14) 梳理建筑组团之间的协调

因为单体建筑在设计过程中往往具有一定的排他性,因此整理和调整组团建筑之间的相互协调关系,

避免建筑之间的相互冲突,强调相互之间的对比关系,需反复调整从而保持建筑形态关系具有一定的创新性和协调性。

15) 山水生态人文风貌的规划和控制

对于具有山水城市生态人文风貌元素的城市,山水生态人文风貌对于城市景观生态人文风貌起着非常重要的客观物质要素,是城市生态人文风貌的有机组成部分,是形成城市独特的山地城市竖向轮廓特征的物质基础,因此山水生态人文风貌的规划和控制尤为重要。

16) 景观节点控制规划

确定城市重要地标的构成与布局,明确其性质特征和形象主题,明确地标形象设计的原则要求;提出主要公园绿地、城市广场和开敞空间的控制要求。

17) 典型地段城市生态人文风貌设计意向

提出历史文化街区等典型生态人文风貌地段的意向性城市生态人文风貌设计方案;结合城市功能完善的需要,对重点人文或民俗活动场所进行概念设计,确定公共活动空间的性质、特征、规模和相应的配套设施。

18) 结合控制性详细规划,制定控制性指标。

分别制定区域容积率、建筑高度、建筑密度等指标,指导整个城市的高层建筑布局。

19) 完成其他要素的城市生态人文风貌设计指引

对相关公共设施、环境设施(街道小品、市政设施、标识系统、雕塑、广告等)、城市夜景等进行整体生态人文风貌设计构思,提出空间布点方案和主要公共设施的设计要求。

20) 提出规划的实施措施

包括规划实施的时序和策略、措施建议,进一步开展城市生态人文风貌设计的具体要求,以及实施规划、改造旧区所需的政策机制建议等。

21) 规划成果构成及要求

城市生态人文风貌规划成果包括研究报告、规划说明书和图纸三部分。

22) 研究报告

主要包括分析现状、环境、历史和问题,论证规划目标和布局结构模式等内容;视现状情况,研究报告可以采用专题研究报告集或研究总报告的形式。

23) 规划说明书

表述城市生态人文风貌规划的目标、思路、原则,以及与规划图纸相对应的具体规划内容,明确提出各类空间景观控制要求;文字表述应规范、简洁,准确体现规划的目的和意图。

2. 风貌表现

根据城市生态人文风貌规划设计表现方案,具体的根据实际需求设计表现城市街道、广场、开放的地块以及建筑等。

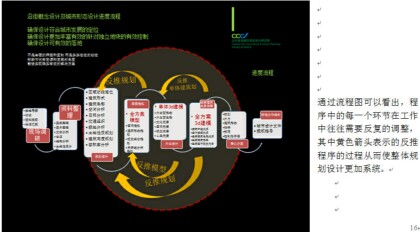

针对城市生态人文风貌表现设计规划编制程序可以为投资方以及政府提供更直观深入的规划内容展示,有效的加快推进城市开放的整体开发,并提供支持城市局部范围控规调整以及总规局部修编的参考蓝本,使得最终的成果更具科学性和可操作性。

由于不同的项目地块拥有一定的复杂性和不确定性,可进行分阶段设计,可有效的把握设计成果的质量和可实施性,有利于及时针对本项目的复杂性和不确定性进行调整,更可有效的缓解设计过程中各方的压力,分阶段操作更同时有利于鼓励各方资源积极参与开发,整体的规划可分步骤推动,最终实现本项目的全面实施。

城市风貌设计表现内容:

城市印象、项目基地现状条件分析、设计理念、城市带特色定位、规划原则和总体构思、城市要素解析、城市形象设计策略、城市生态人文风貌设计策略、城市空间体系总体用地布局、城市总体用地布局及空间组织规划、地块功能分区编号、建筑空间规划、城市天际线及制高点规划、空间组织和景观特色要求、城市视觉走廊规划、城市停车系统规划思路、城市文化设施布局规划设计、建筑风格等,其中建筑风格包括:筑立面色彩规范设计、建筑外立通用规范设计、建筑、构筑物单体外观概念设计规范、地块建筑形态指 导、立面鸟瞰透视外装饰节点剖面、建筑形态 外立色彩材质以及装饰元素等。

城市印象

设计理念

特色定位

规划原则和总体构思;

城市要素解析

城市形象设计策略

城市生态人文风貌设计策略

城市空间体系总体用地布局;

城市总体用地布局及空间组织规划;

建筑布局空间规划

城市天际线及制高点规划

空间组织和景观特色要求;

城市视觉走廊规划

道路系统框架;

城市停车系统规划思路;

城市文化设施布局规划设计

生态人文风貌业态布局规划;

绿化系统布局规划;

规划区整体(模块)鸟瞰图

每个地块建筑形态和外立效果方案设计:

建筑风格

建筑立面色彩规范设计

建筑外立通用规范设计

建筑、构筑物单体外观概念设计规范

地块建筑形态指导

立面 鸟瞰 透视 外装饰节点剖面

建筑形态 外立色彩 材质以及装饰元素等